皆様、GWはどのようにお過ごしだったでしょうか。

2日からの4日間、晴天続きで暑くもなく寒くもなく

最高にいい連休だったのではないでしょうか。

私もこの4日間は家で家族とのんびりと・・・

とはいかず、休み前半は仕事だったり町内の用事があったりで

3日の一日は、その町内の用事でびわ湖に浮かぶ竹生島で

ボランティア活動を行ってきました。

竹生島にある宝厳寺(ほうごんじ)が西国三十三所観音霊場の第三十番札所となっていて、ここのご本尊『千手千眼観世音菩薩』が60年に一度!しか御開帳されない秘仏らしいのですが、今年はその33年目に特別に御開帳されていて次に拝めるのは27年後とのこと。となればこの連休にも多数参拝客が訪れるので、地元からそのお手伝いに人員を出さねばということで私も行ってきたのです。

小さな島には平地部分はほとんどなく

斜面を開いて寺や神社が建てられています。

こういう険しい場所に建てられた旧い建造物を見るたびに

機械も何もない時代によくぞこれだけの難工事をやり遂げたものだと

感心するのみです・・・

参拝客が来る前に、まずはその秘仏を拝ませていただこうと・・・

そんな間もなくどんどんと観光船から参拝客の方々が。

すぐにそれぞれの持ち場に直行です・・・

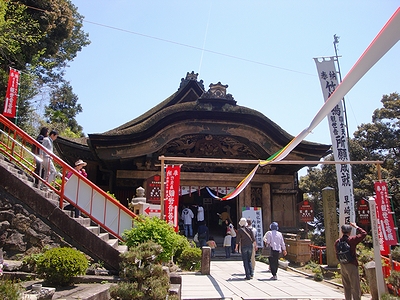

こちらが宝厳寺観音堂の入り口。

正面に見える門構えが国宝の『唐門』

京都東山の豊国廟から移築されたものとのこと。

正直、こんな身近に国宝があるとは知りませんでした・・・

私の持ち場は秘仏観音堂の入り口でのお手伝い。

ここで参拝客の方々をお堂へと迎えいれる係。

この廊下も『船廊下』という重要文化財なのです。

豊臣秀吉が朝鮮出兵の際に使った「日本丸」という船の

廃材を利用して造られた廊下とのこと。

なるほど、船底をひっくり返したようなその屋根の造り・・・

と思いがちですが、あくまで廃材を利用してあるということで

船底をそのまま使っているわけではありません。

参拝客の皆さんは9割方勘違いされていましたね。

「本当だー、船底の形になってるねー!」

でもいちいち訂正はしませんでした。

何せ切れることのない行列を捌くのに精一杯だったので・・・

この船廊下、外から見るとこのように

清水の舞台のように高床式の造りとなっています。

とても急な斜面に架けられた廊下なのです。

こちらは観音堂の回廊の様子。

桃山様式の絢爛な造りです。

400年の時を経ても建立当初の鮮やかな極彩色を偲ばせています。

そして夕方5時まで持ち場を務めあげて

帰り際にようやく私も秘仏を拝むことができました。

昼食時間を除いて約7時間半ほど立ちっぱなし、

疲れ切った足腰で、それでも少しの充足感を感じつつ

見上げる御本尊には、少し感慨深いものがありました・・・

そして湖西に沈みゆく夕日を浴びながら

お迎えの船(完全に漁船)へと乗り込み

竹生島を後にしたのでした。

なかなか貴重な体験、だったかな・・・

豊住研 太田